La Lorraine veut utiliser ses sous-sols pour répondre aux besoins énergétiques décarbonés

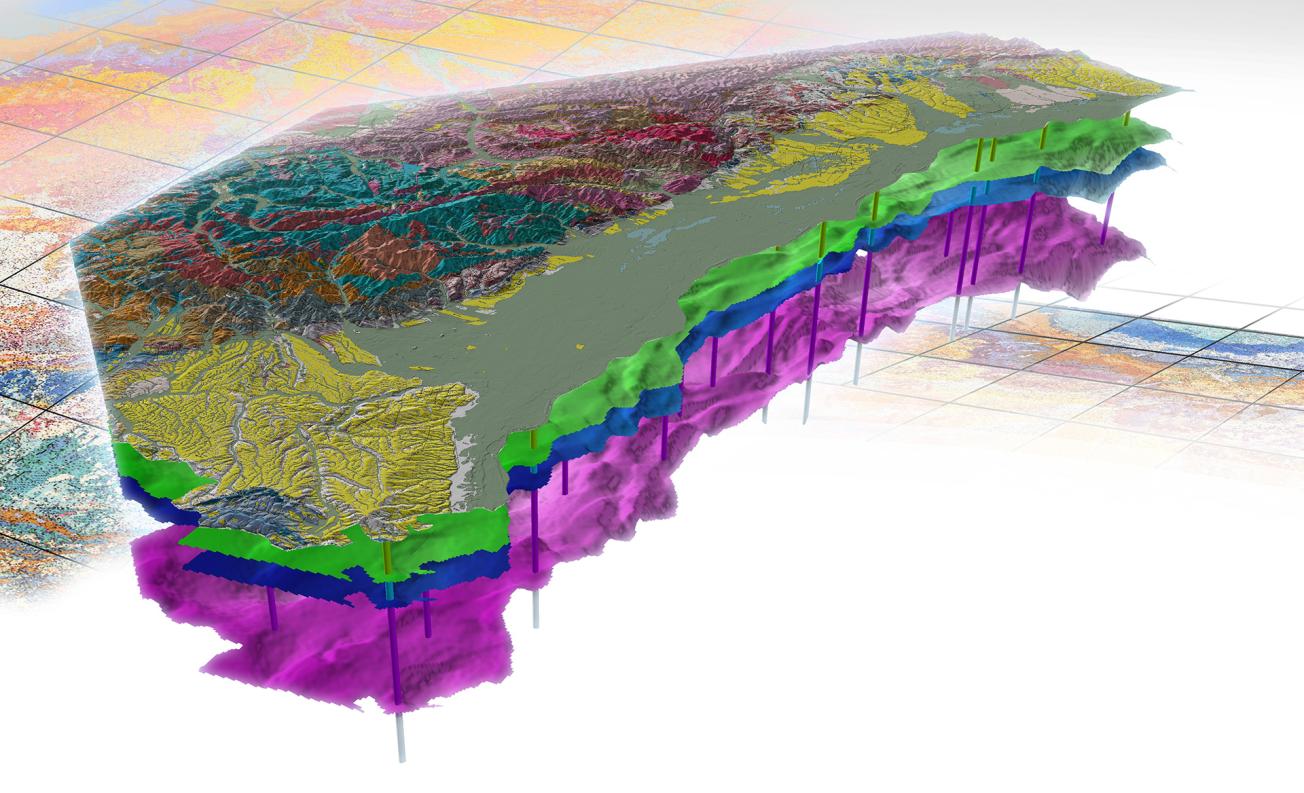

Vue en 3D vers le nord-ouest de la plaine d’Alsace et du massif des Vosges. © BRGM – D. Rambourg

L’Université de Lorraine a donné le coup d’envoi d’une chaire partenariale consacrée au potentiel du sous-sol meurthe-et-mosellan. Objectif : identifier de nouvelles ressources décarbonées.

La transition énergétique donne de nouveaux atouts en matière de production et stockage de ressources énergétiques. Principaux bénéficiaires : les territoires historiquement liés à l’exploitation des énergies fossiles de leur sous-sol. C’est le cas du territoire lorrain, longtemps structuré autour des mines de charbon et de la métallurgie. Aujourd’hui, le département de Meurthe-et-Moselle veut explorer son sous-sol dans l’espoir d’identifier de nouvelles ressources décarbonées. Car on pourrait y découvrir des solutions essentielles à l’électrification et à la décarbonation de nos sociétés. Mieux, elles pourraient s’imposer comme un des carrefours majeurs des futures grandes autoroutes énergétiques.

Ce projet a pris la forme d’une chaire partenariale de l’Université de Lorraine, portée par le laboratoire GeoRessources (Université de Lorraine/CNRS), l’École nationale supérieure de géologie, la préfecture de Meurthe-et-Moselle et l’agence de développement économique Lorr’Up. Le tout est soutenu financièrement par plusieurs entreprises, comme Vicat, Humens Novacarb, Sofidel S.p.A*. Les objectifs de la chaire, dont le budget s’élève à près de 3,5 millions d’euros, sont multiples. Il s’agit tout d’abord d’identifier de nouvelles ressources énergétiques dans les sous-sols, et de découvrir les ressources valorisables associées. Il faut également évaluer les capacités de stockage de gaz et de chaleur de ces sous-sols. Sans négliger de fournir les éléments d’aide à la décision aux différentes parties prenantes (industriels, collectivité, populations) pour intégrer le sous-sol dans leurs plans énergie-climat.

Ce programme a pour vocation de s’étendre à l’est du bassin Parisien en créant des synergies avec les autres territoires et acteurs (académiques, industriels et collectivités) de la région Grand-Est.

Stocker les énergies renouvelables

La création de cette chaire fait écho à l’intérêt croissant pour les sous-sols comme outils de la transition énergétique. Encore faut-il connaître exactement les ressources pour les exploiter ! « En géothermie, par exemple, les régions d’Île-de-France et d’Alsace maîtrisent assez bien leur potentiel géologique. Ce n’est pas le cas en Lorraine », explique Yves Géraud, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure de géologie, au sein de GeoRessources et titulaire de la chaire.

Ce lithium contenu dans des saumures est plus facile à exploiter que celui extrait de travaux d’excavation en carrière

Yves Géraud

La chaire prévoit ainsi d’étudier le volume des ressources énergétiques disponibles, comme la géothermie ou l’hydrogène primaire. Différentes formes d’énergie géothermique pourraient être exploitées, allant de la chaleur pour le chauffage urbain ou l’industrie à la production d’électricité pour les ressources les plus chaudes. Cette exploitation pourrait aussi produire d’importantes quantités de lithium et d’hélium, comme sous-produits valorisables. « Ce lithium contenu dans des saumures est plus facile à exploiter que celui extrait de travaux d’excavation en carrière », précise Yves Géraud.

La chaire souhaite aussi mieux connaître les ressources en hydrogène naturel. Un premier forage à Folschviller, en Moselle, a récemment révélé un possible gisement d’hydrogène naturel de volume très important associé au bassin qui produisait du charbon.

Les chercheurs vont aussi identifier le potentiel de stockage de ces sous-sols, notamment le stockage thermique d’énergies renouvelables produites en surface par des champs de panneaux solaires thermiques ou d’énergie fatale, générée par l’industrie, via le « rechargement intersaisonnier » de réservoirs identifiés dans le sous-sol.

Dans les couches les plus profondes, il devrait aussi être possible de stocker de l’hydrogène, produit en surface par les champs d’éoliennes et de panneaux solaires photovoltaïques, permettant de rendre pérenne une ressource intermittente. Un atout important : GRTgaz souligne que la Lorraine va se trouver au carrefour de grands réseaux européens de transport d’hydrogène.

Répondre aux besoins de l’industrie et des collectivités locales

La chaire doit aussi mener un travail d’identification des besoins des acteurs locaux, en particulier des industriels et des collectivités locales. Avec l’ambition d’utiliser cette ressource comme un outil de développement du territoire. « Notre site est en transition. Les acteurs de la métallurgie s’en vont, et nous réfléchissons à une reconversion. Nous espérons que nous freinerons ces départs en présentant le potentiel de ces énergies non carbonées “autonomes”, voire que nous réussirons à développer à nouveau le tissu industriel », indique Yves Géraud.

Les industriels engagés dans le projet illustrent la diversité des applications de ces ressources potentielles. Sofidel et Vicat sont d’importants consommateurs d’énergie et souhaitent remplacer une partie de leur consommation par la géothermie ou l’hydrogène. Natran, ex-GRTgaz, est intéressé par les capacités de stockage de gaz. « L’entreprise est un opérateur de transfert d’hydrogène, et elle a besoin de zones tampons de stockage », rappelle Yves Géraud.

Enfin, les membres de la chaire ont aussi souligné l’importance de la « coconstruire » avec les acteurs du territoire. Un travail de sensibilisation et de communication doit être engagé.

*Les autres partenaires sont : NaTran (ex GRTgaz), le Groupe Salins, le Carnot Icéel, la Métropole du Grand Nancy et les communautés de communes du bassin de Pont-à-Mousson et Terres touloises